L'eau au sahara

Les eaux souterraines en Afrique du Nord et au Moyen Orient

L'utilisation des eaux souterraines est ancienne: nappes phréatiques et grands aquifères viennent compléter les ressources fournies par les eaux de surface. Elles sont d'importance fort diverse, situées à des profondeurs très variables.

Les nappes d'inféro-flux sont exploitées dans les déserts ou pendant la saison sèche dans les régions plus arrosées. Les galeries drainantes qui permettent d'amener par gravité l'eau des nappes souterraines à la surface sont la création d'une collectivité. Cette technique de mobilisation de l'eau est fort ancienne; elle exige des travaux considérables effectués dans les zones de piémont. Les nappes sont captées et l'eau s'écoule par une galerie drainante souterraine construite en pente plus faible que la surface topographique. Elle débouche à quelques kilomètres de la montagne, là où les alluvions plus fines sont plus aisées à travailler. Elles sont encore nombreuses dans le sultanat d'Oman où elles irriguent plus de la moitié de la superficie cultivée. On les rencontre, mais plus rarement, en Syrie (kanawat), au Sahara algérien notamment dans le Gourara et le Touat (ce sont les foggara) ou bien encore dans le Haouz de Marrakech et le Sahara marocain (khettara). En surface la présence de ces galeries drainantes se repère par l'alignement des puits d'évacuation des déblais lors du creusement de la galerie. Toutefois, ces techniques traditionnelles ne permettent pas de mobiliser des volumes importants.

Les nappes phréatiques (à des profondeurs variables de quelques mètres à quelques centaines) dans les vallées, les plaines et les dépressions sont utilisées à l'aide de puits individuels. La variété des appareils élévatoires est surprenante: puits à balancier, vis d'Archimède, puits à poulie, puits à godets, fixés à une chaîne sans fin animée par un tambour mû par un animal etc...Les nappes profondes (plus de 50 mètres sont exploitées par des forages de 100 à 300 mètres. Ces techniques traditionnelles d'exhaure sont naturellement en perte de vitesse et disparaissent progressivement devant la moto pompe qui s'affirme partout.

Les techniques récentes de forages profonds, parfois à plusieurs centaines, voire quelques milliers de mètres, ont modifié les conditions de mobilisation de l'eau notamment dans les déserts de bouclier où le matériel sédimentaire qui recouvre le vieux socle renferme de gigantesques aquifères. L'avenir de la région repose en partie sur l'existence de trois immenses aquifères: la nappe albienne dans le Sahara algérien, l'aquifère des grès de Nubie en Libye et en Egypte, les aquifères de la péninsule Arabique.

Dans le Bas Sahara, on exploite depuis 1948 la nappe albienne (dite du Continental intercalaire) profonde, selon les secteurs de 800 à 1 500 mètres. Les eaux que l'on utilise aujourd'hui correspondraient à des pluies tombées au cours des périodes pluviales du Quaternaire. L'incertitude demeure quant à son renouvellement actuel mais la taille du réservoir est gigantesque (60 000 km3) et autorise une exploitation sur un long terme sans risque de rabattement notable. Le bassin s'étire sur 800 000 km2 entre la bordure sud de l'Atlas au nord et les escarpements qui, au Sahara central, soulignent la limite des grès du Continental intercalaire : Tinrhert et Tademaït. Cet aquifère est bien connu : plus de 600 forages ont été pratiqués. D'après une estimation , publiée parl'UNESCO en 1972, il pourait fournir un débit de 1 000 m3/sec pendant deux mille ans! Mais ces chiffres sont illusoires dans la mesure où l'on ne vide pas une nappe aquifère comme un lac et, dès que l'eau n'est plus sous pression, le coût du pompage devient prohibitif. En général, on peut espérer exploiter tout au plus 1/10 000 de ces réserves théoriques. Plus à l'est, le bassin de Mourzouk s'étend sur une superficie à peine inférieure avec un réservoir saturé de plus de 1 000 mètres de grès dans sa partie centrale.

L'aquifère nubien est un des plus grands bassins artésiens du monde: épais de 3 500 mètres, il couvre environ 2 500 000 km2. De structure complexe, fragmenté en plusieurs bassins, il fonctionne en fait comme un ensemble unique s'écoulant vers le nord-est. Sa profondeur est, en moyenne de 600 à 1 800 mètres. Est il alimenté par les précipitations tropicales du Soudan et du nord du Tchad ? Est-il aussi rechargé par les eaux du Nil en amont d'Assouan ? Rien n'est moins sûr. Il fournit actuellement le chapelet d'oasis à l'ouest de la vallée du Nil: Siwa, Farafra, Bahariya, Dakhla, Kharga et la dépression de Qattara. De grands projets sont fondés sur l'exploitation de ce réservoir de 50 000 km3. Les Egyptiens voudraient, en reliant les différentes oasis les unes aux autres, créer une « nouvelle vallée », mais cette réalisation paraît pour l'instant bien incertaine. Par contre les projets libyens sont déjà en chantier. Il s'agit de conduire sur le littoral par la « grande rivière souterraine » (une canalisation géante), les eaux extraites de l'aquifère dans le sud du pays, à plusieurs centaines de kilomètres. Actuellement 700 millions de m3 annuels sont acheminés à des fins d'irrigation vers les rives de la Méditerranée; le projet global porte sur 2 milliards de m3.

En péninsule Arabique, l'aquifère est encore plus complexe: 11 nappes superposées sont regroupées en 4 systèmes dont certains sont constitués d'eau fossile. L'ensemble partiellement alimenté depuis les hauteurs du Hejaz, de l'Asir et du Yémen s'écoule vers l'est et le nord-est de la Péninsule. Le royaume saoudien utilise annuellement plusieurs milliards de m3 d'eau souterraine pour cultiver le blé le plus cher du monde au coeur du désert arabique.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à : agreg-geo96@iepserv.univ-lyon2.fr

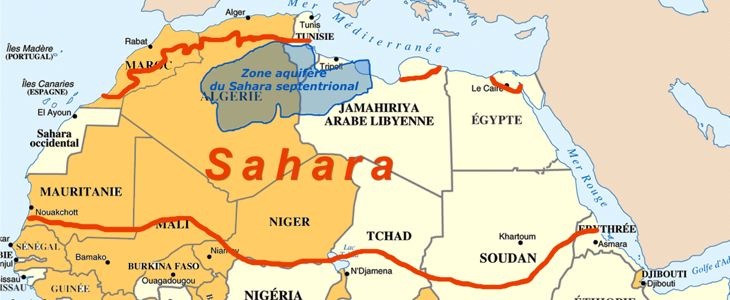

De l’eau durablement exploitable sous le Sahara

Si le Sahara est le plus grand des déserts subtropicaux et froids, et l’un des plus arides, il compte paradoxalement des réserves d’eau souterraines parmi les plus importantes du monde. Plus de 30 000 km3 d’eau, accumulée au cours des périodes humides qui se sont succédé depuis un million d’années, sont ainsi stockés à plusieurs centaines voire milliers de mètres de profondeur du seul Sahara septentrional.

Jusqu’alors, on pensait ces nappes d’eau fossiles, autrement dit non renouvelables. Or, une étude de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) vient de démontrer que ces nappes sont réalimentées régulièrement. Sur la période 2003-2010, elles auraient reçu, en moyenne chaque année, 1,4 km3 par an, soit 40 % des prélèvements effectués. Si ces apports ne compensent pas d’importants prélèvements, « leur existence permet d’envisager une gestion durable de ces aquifères transfrontaliers, principale ressource en eau des régions semi-arides de l’Algérie et de la Tunisie », selon l’IRD.

Jusqu’alors, on pensait ces nappes d’eau fossiles, autrement dit non renouvelables. Or, une étude de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) vient de démontrer que ces nappes sont réalimentées régulièrement. Sur la période 2003-2010, elles auraient reçu, en moyenne chaque année, 1,4 km3 par an, soit 40 % des prélèvements effectués. Si ces apports ne compensent pas d’importants prélèvements, « leur existence permet d’envisager une gestion durable de ces aquifères transfrontaliers, principale ressource en eau des régions semi-arides de l’Algérie et de la Tunisie », selon l’IRD.

Autrefois essentiellement dédiés à l’irrigation des oasis, depuis les années soixante, les prélèvements n’ont cessé d’augmenter, passant de 0,5 km3 en 1960 à 2,75 km3 en 2010. Cette hausse a jusqu’à présent permis de répondre à la demande croissante des secteurs industriel, agricole, touristique et, évidemment, domestique.

L’exploitation de la nappe phréatique du Sahara septentrional est ainsi entrée dans un cercle vicieux. Pendant que les puits et les forages se multipliaient, l’abaissement généralisé du plafond de la nappe conduisait de nombreux puits artésiens et autres sources naturelles à se tarir.

Aujourd’hui, indispensable à l’économie oasienne, l’exploitation de cette ressource en eau revient de plus en plus cher. Compte tenu de sa profondeur, de sa température (en moyenne 60°) et de sa teneur en sel, elle requiert en effet l’emploi d’une technologie onéreuse. Si la mise en place de systèmes d’irrigation plus économes est la principale piste retenue pour parvenir à une exploitation durable de l’eau du sous-sol saharien, la hausse de la population locale pourrait mettre à mal ces efforts en passant de 5 à 8 millions d’ici 2030 d’après l’Observatoire du Sahara et du Sahel.

Carte hydrologique de l'Afrique du nord

Carte de la pluviométrie en Afrique

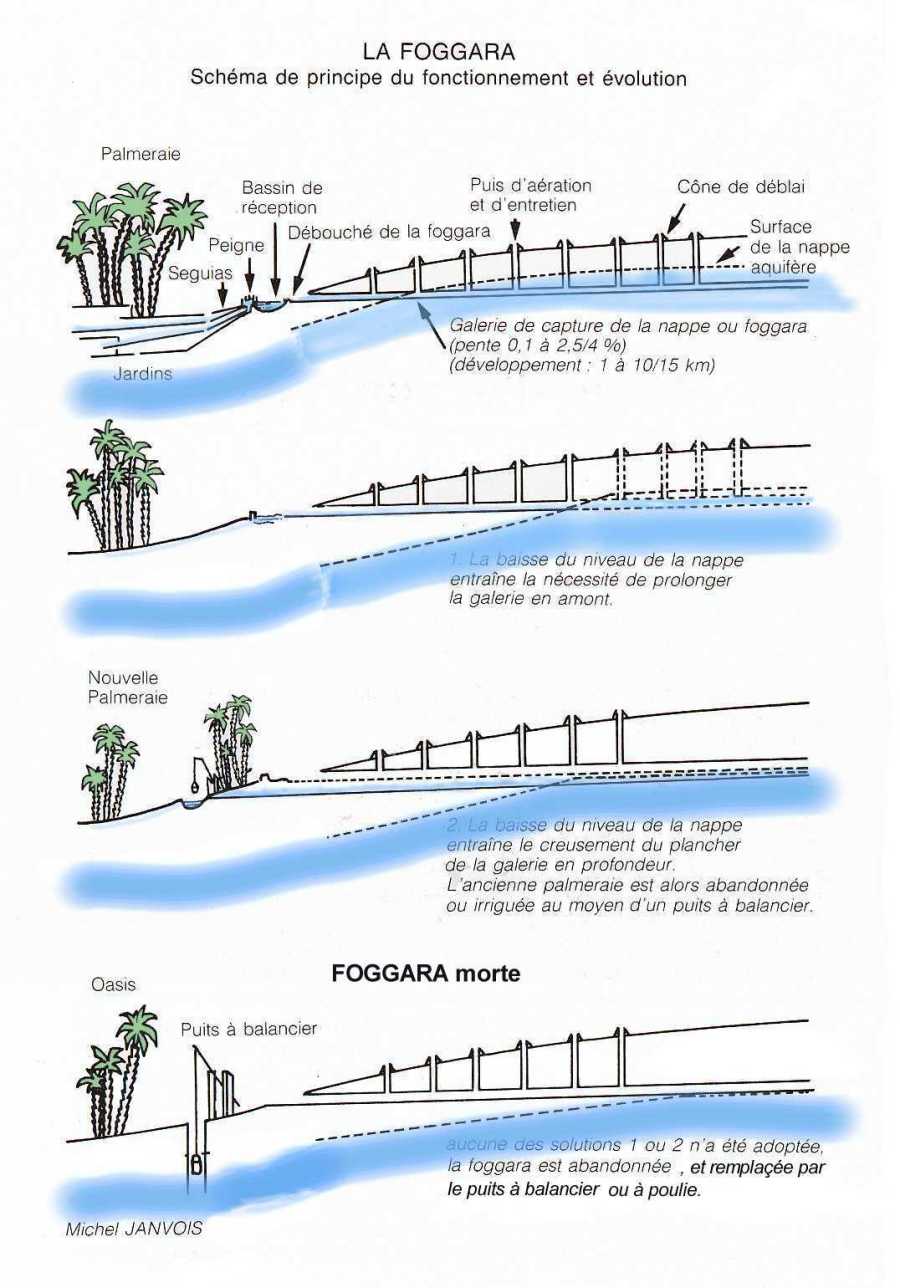

Le système d'iriguation des foggaras

Les Foggara : "UN SYSTÈME D’IRRIGATION ORIGINAL: LES FOGGARA" (d'après J.Oliel , "Les juifs au sahara ; le Touat au moyen-âge" , CNRS-histoire , 1994)

Certaines régions du Sahara sont riches en eaux souterraines . Cela a permis, vers le 1° siècle, le percement d’un extraordinaire système de captage et d’adduction d’eau sur le modèle existant dans certaines régions de la Mésopotamie. Pour couvrir les besoins en eau et lutter contre l’aridité importante de la terre sans laisser prise à l’évaporation, parfois considérable dans le Sahara , il a fallu trouver un moyen d’irrigation adapté : C'est le système des " foggaras " (ou "foguagir" au pluriel arabe maghrébin) qui "semble être originaire de la Perse et remonter à une antiquité reculée. On en trouve déjà la mention au V° siècle av.J.-C., dans Hérodote (Melpomène 120) […]. On possède également, grâce aux narrations de Polybe (X-23.25), des renseignements détaillés sur les foggaras de la Perse du III° et du II° siècle av. J.-C. "(J.M.Solignac).

Une foggara est une canalisation souterraine construite pour alimenter les jardins dans les palmeraies, lorsqu’il n’est pas possible de creuser des puits. Elle peut avoir un développement de 2 à 10, voire 15 kilomètres. Les canalisations suivent une pente légère (quelques millimètres de dénivelé par mètre) et courent à environ 5 ou 10 mètres sous la surface du sol. La foggara proprement dite a un diamètre suffisant (1 m à 1,20 m) pour permettre le déplacement d’un homme courbé, travailleur progressant d'aval en amont au moment du percement , et ouvrier circulant pour effectuer des travaux d’entretien.

Quelques photos d'une foggara facilement accessible, qui alimente la ville de Merzouga au maroc (sud Erfoud, contre l'erg Chebbi):  la ligne de puits d'entretien, et

la ligne de puits d'entretien, et  l'eau à 10-12 m de profondeur.

l'eau à 10-12 m de profondeur.

Le mot "fogaguir" est la forme plurielle de " foggara " dont l’étymologie reste des plus incertaines : ce mot rappelle la forme verbale de l’arabe "f’qr " (= creuser), qui a son équivalent "f’ar" en hébreu. Selon Et Tamentiti, foggara serait une altération du mot fedjara (dj > g), qui signifie donner une issue à l’eau, la faire couler.

En surface, les cônes de déblais ou les ouvrages maçonnés jalonnent le trajet de la foggara (et de l’eau) entre la nappe et le bassin de réception. Construits tous les 12 à 15 mètres, ces cônes protègent l’orifice en même temps qu’ils permettent de surveiller l’écoulement et, au besoin, de descendre dans la foggara pour déblayer le point précis de la galerie qui viendrait à être obstrué. Au débouché de chaque canalisation dans la palmeraie, l’eau est reçue dans un bassin. Son débit sera soigneusement mesuré avant qu’elle ne reparte pour être parcimonieusement redistribuée entre les jardins, moyennant le versement d’un écot par les propriétaires. A la sortie du bassin de réception, l’eau passe alors par une "chebka" (= grille), qui est une plaque de cuivre - ou de terre cuite - percée de trous, le "kassis" ou "kesra" (= peigne), dispositif répartiteur, qui permettra la redistribution de l’eau de la foggara calculée en doigts ou en demi-doigts, selon le cas; elle peut alors s’en aller par de minuscules rigoles ( "seguia ") qui parcourent la palmeraie et la conduisent vers les jardins.

L’ingéniosité du procédé réside dans sa conception et son adaptation aux conditions de la vie et du climat sahariens : il supprimait les corvées d’eau épuisantes, qui prenaient l’essentiel du temps des habitants, et assurait un approvisionnement à débit constant, sans risque de tarir la nappe d’eau et en limitant l’évaporation au minimum.

La réussite de cette technique continue aujourd’hui encore à faire l’admiration des observateurs. " Il ne pleut pour ainsi dire jamais au pays des fgagir. Et cependant, depuis plus de dix siècles, à chaque heure, la moindre foggara soutire plusieurs mètres cubes d’eau souterraine dont le remplacement pluviométrique est manifestement impossible" (J.Savornin).

" En utilisant quelques suintements après un labeur énorme et une dépense stupéfiante d’ingéniosité, l’homme […] a fait naître une agriculture savante, intensive, ce qu’on connaît de plus évolué en matière d’agriculture […] au Touat seulement […] ce serait au moins 2000 kilomètres de cheminement souterrain ".

On perce encore à l’époque actuelle des foggaras : la dernière au Touat date de 1984. Nieger, au début de ce siècle en avait dénombré 372 dans cette région , dont beaucoup, hélas, obstruées, sont aujourd’hui considérées comme mortes .

On estime à environ 4000 kms (la moitié au Touat) la longueur totale des canalisations de ce type existant dans l’ensemble saharien.

Schéma de fonctionnement et d' évolution dans le temps des foggaras.

À qui revient le mérite de ces réalisations, les hommes qui ont fait la gloire et la fortune des Oasis ?

Le système vient sans doute de l’orient où il était connu sous le nom de "qanat" en Iran et en Arabie.

Mais il a été adapté aux besoins et aux conditions de la région. Les terrassiers de ces gigantesques travaux, ce furent les milliers d’esclaves noirs, qui ont constitué l’essentiel de la main-d’oeuvre ; les maîtres d’oeuvre étaient des Juifs, sans doute avant le X° siècle, et leurs successeurs musulmans ensuite , qui ont développé considérablement le réseau existant à partir des X° et XI° siècles.

Selon L.C.Briggs, " le système des foggaras est très fortement développé dans la partie occidentale du centre du Sahara. Le Touat comporte environ neuf cent cinquante de ces galeries.[…].Certains estiment que ce sont des Juifs ou des Berbères judaïsés réfugiés de la Cyrénaïque qui auraient introduit les foggaras au Sahara occidental il y environ deux mille ans. […] Elles peuvent se rencontrer tout au long d’une ligne partant du Sud Marocain en direction du sud-est et traversant le Hoggar puis en direction de l’est traversant le Fezzan, mais celles du sud ne sont que de grossières miniatures comparées aux systèmes sophistiqués du Touat. […] Il est vraisemblable que certains de ces réfugiés furent les premiers colonisateurs juif du Touat […] et il se pourrait bien que ce fussent eux qui ont introduit l’idée des foggaras dans la partie occidentale du Sahara ".

E.F. Gautier, qui a interrogé les habitants, a appris que " le travail de creusement progressait d’aval en amont, c’est-à-dire qu’on a attaqué la nappe souterraine à son point d’affleurement et qu’on a poussé la galerie horizontale jusqu’à ce que le débit soit devenu suffisant ".

Au Touat, toutes les foggaras sont orientées dans le sens est-ouest issues de la région du plateau de Tademaït, elles se dirigent vers la ligne perpendiculaire des palmeraies et sont partagées en volume.

Quatre des foggaras de Tamentit sont très particulières; sans doute des vestiges d’un "système primitif ", comme le note j. Vallet , trois d’entre elles passent sous le ksar, la quatrième dans son voisinage et sont toutes orientées dans le sens sud-nord. La foggara Hennou - une de plus anciennes - en est l’exemple type : contrairement aux autres, elle n’est pas alimentée par l’eau de la nappe souterraine, mais par une source. Il faut noter que son niveau d’eau a baissé à plusieurs reprises au cours des siècles, au point qu’on a dû la recreuser plus profond chaque fois. Or, elle passe sous le ksar de Tamentit, à une profondeur considérable - ce qui atteste son ancienneté, puisqu’on ne peut imaginer que son percement ait été réalisé après la construction de la ville fondée en 517. Là encore, certains auteurs n’hésitent pas à voir la main de la communauté juive.

Ainsi, pour J.-C. Echallier, " la foggara Hennou de Tamentit […] serait l’ouvrage des Juifs […] ".

Hypothèse reprise avec insistance par E-F. Gautier, qui écrit : "Au Gourara et dans tout le Touat septentrional, les beaux travaux d’irrigation, orgueil des oasis, aqueducs souterrains, puits artésiens, les traditions en font honneur aux Juifs ". " La gloire des oasis ce sont leurs fgagir. […] La foggara Hennou de Tamentit et toutes les foggara mortes comprises entre Zaouiet Sidi Bekri et Beni Tameur seraient l’ouvrage des Juifs ".

Le système de distribution de l’eau dans la palmeraie de Tamentit est du reste différente de ce qui existe ailleurs ; ici il s’agit d’une " foggara horaire " : la répartition ne se fait pas en quantité et en volume; nul besoin de "peignes " d’où partiraient des "séguias " (canaux d’irrigation) plus ou moins importantes. La foggara est obstruée une ou deux fois le jour, pour permettre de reconstituer le niveau requis, puis libérée pour un temps donné, proportionnel à la contribution versée par le bénéficiaire. Nous pouvons supposer que la nature de cette foggara issue d’une source est peut-être à l’origine du nom de Tamentit donné à la capitale du Touat, à partir de " aman " (l’eau) et de " tit " (la source).

Deux références bibliographiques autour de ces sujets:

L'Ajjer , Sahara central , Jean Dubief , Karthala , (1999) :

Cette somme aborde les domaines orographique , géophysique , géologique , climatique ,

hydrologique concernant le Sahara central, du tassili au fezzan , du fadnoun à la

tadrart .

Les juifs au sahara ; le Touat au moyen-âge, J.Oliel, CNRS-histoire, 1994.